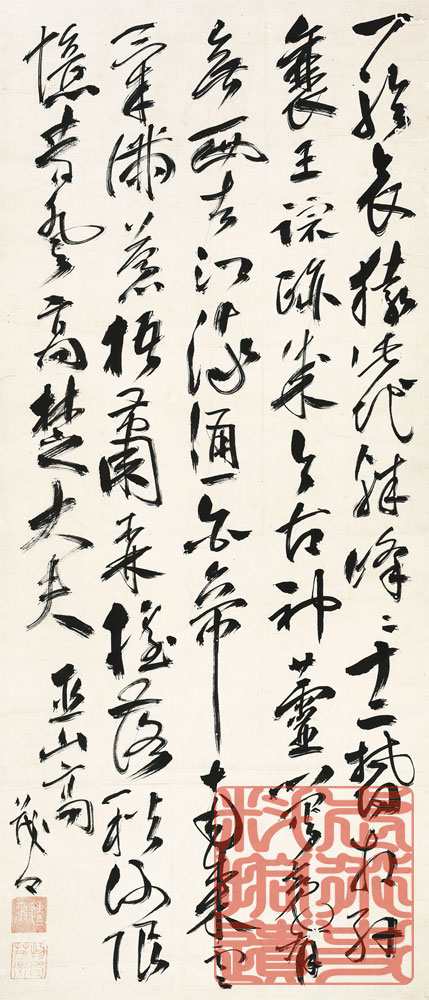

巫山高

一聽哀猿此地殊 峰峰十二鬱相紆

襄王踪跡成今古 神[女]䖅熒竟有無

西去江流通白帝 南來雲氣滿蒼梧

蕭森搖落秋何限 憶昔登高楚大夫

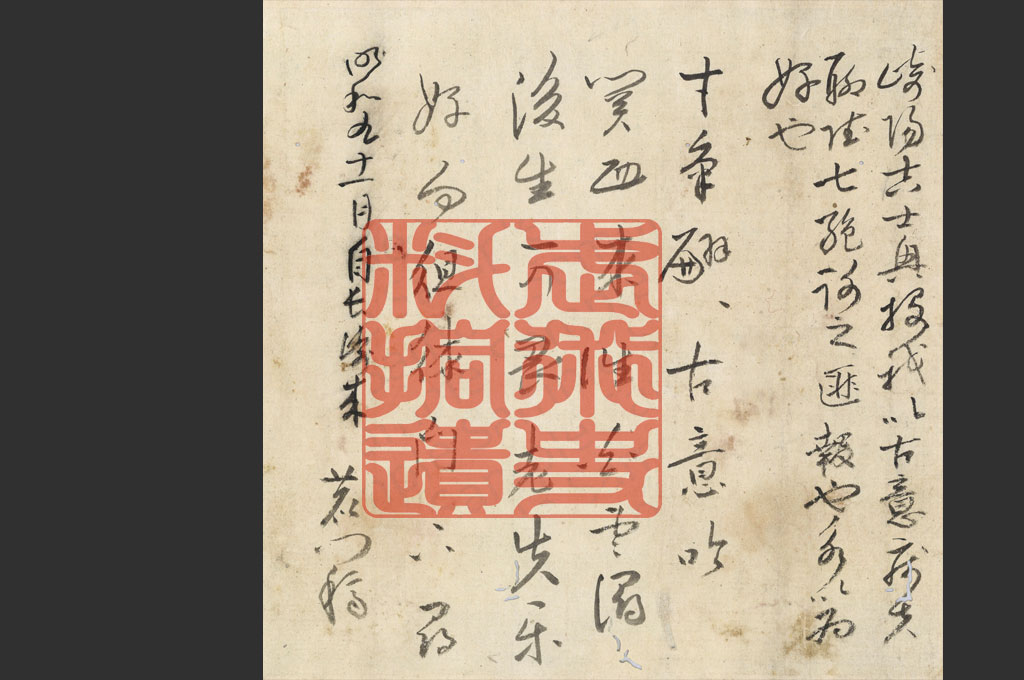

徂徠物茂卿先生筆巫山高詩幅 筆者藏

蘐園學派

復古學(徂徠學・古文辭學・蘐園學)を創唱し、諸侯・藩士・浪人・町人・僧侶の階層にわたって多くの門弟を育てた荻生徂徠は、享保十三圓六十三歲で沒した。この徂徠の門弟等は藩に仕えて儒員となり、藩主及び藩士子弟に敎授したもの、或いは仕官を求めずに地方の士人に敎授したもの、また江戶・京都・大坂の三都に塾を開いて講說したもの等、それぞれ徂徠古文辭學を全國に弘めた。1

荻生徂徠

江戶時代の鴻儒なり古文辭の學派を唱へ一時世を風靡す又將軍綱吉に經史を講ずのち吉宗も亦命じて顧問たらしむ著書甚だ多し享保十三年正月歿す年六十三

山縣周南

長州藩の學者なり荻生徂徠の門に入りその高足たり藩黌明倫舘の創立に與つて力あり實曆二年八月歿す年六十六

服部南郭

徂徠門の高足なり專ら詩古文辭を修め帷を下して生徒に授くその學博しといへども深く自ら韜晦す實曆九年六月歿す年七十七

太宰春台

徂徠門の高足たり博學洪識にして天文律曆等に至るまで該通せざるなしその著經濟錄最も有名なり延享四年五月歿す年六十八2

目次

徂徠物茂卿先生筆陋室銘卷 筆者藏

山不在高有仙則名

水不在深有龍則靈

斯是陋室惟吾德馨

苔痕上階綠草色入簾靑

談笑有鴻儒往來無白丁

可以調素琴閱金經

無絲竹之亂耳無案牘之勞形

南陽諸葛廬西蜀子雲亭

孔子云何陋之有

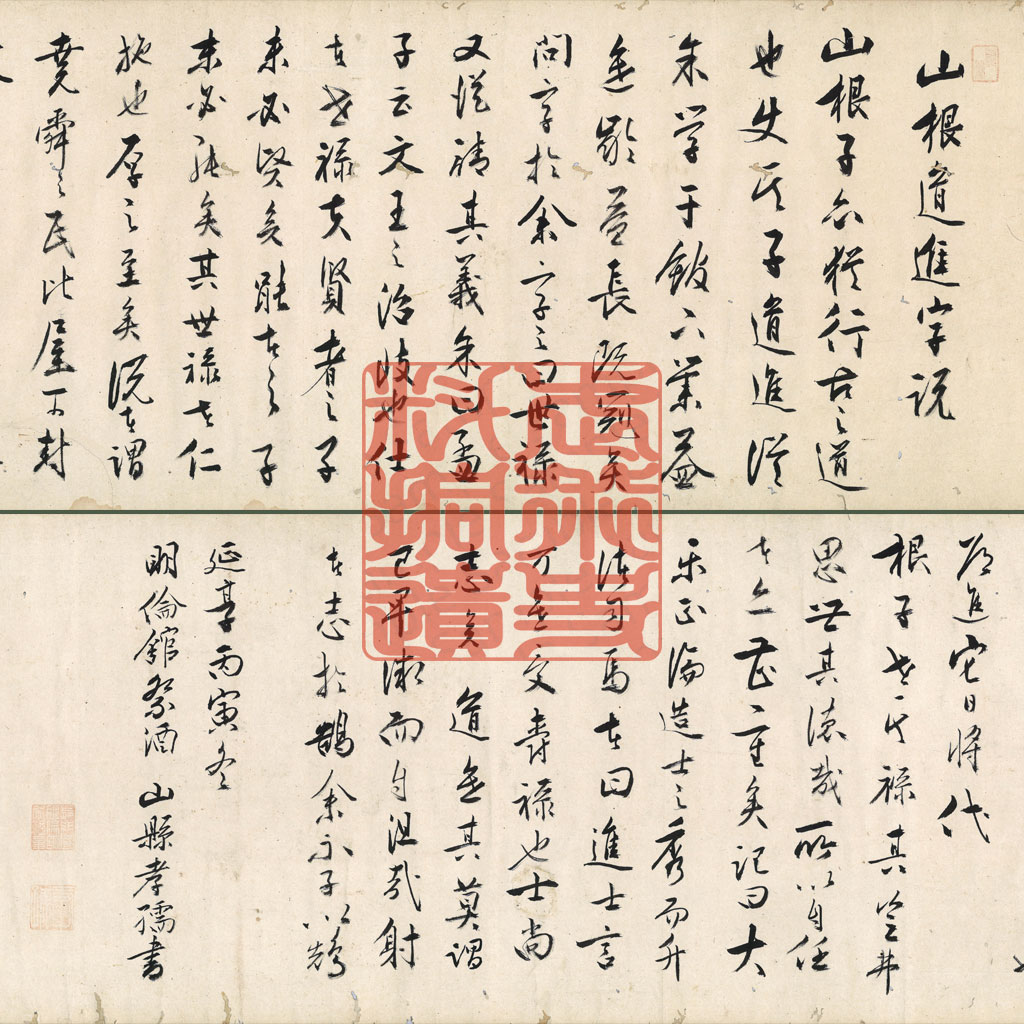

周南縣孝孺先生筆山根道進字說卷 筆者藏

山根子亦猶行古之道也使其子道進從朱學于館下業益進齡益長旣冠矣問字於余字之曰世祿又從請其義朱曰孟子云文王之治岐也仕者世祿夫賢者之子未必賢矣能者之子未必能矣其世祿者仁施也厚之至矣說者謂堯舜之民比屋可封蓋言公侯之村也何以知之吾誦周南知聖人之化兎冝之術猶且公侯干城況其學爲士乎若子若孫相承秉德世爵世祿亦其所也若其不克者名爲不肖言不肖父祖也世祿者王者之政也秦漢以後不能復行

昭代勃興數千年之後擧而行之繼唐虞而光子岐周甚盛德矣哉車同軌書同文諸侯之人莫不被其洚焉仕者生於斯世可不知自重乎哉根子以明經超擢古者諸侯之士自大夫以下五等等之下其祿食九人根子者四之下五之上也道進它日將代根子世其祿其豈弗思無其德哉所以自任者亦甚重矣記曰大樂正論造士之秀而升諸司馬者曰進士言可進受爵祿也士尙志矣道進其莫謂已畢術而自沮哉射者志於鵠余示子以鵠

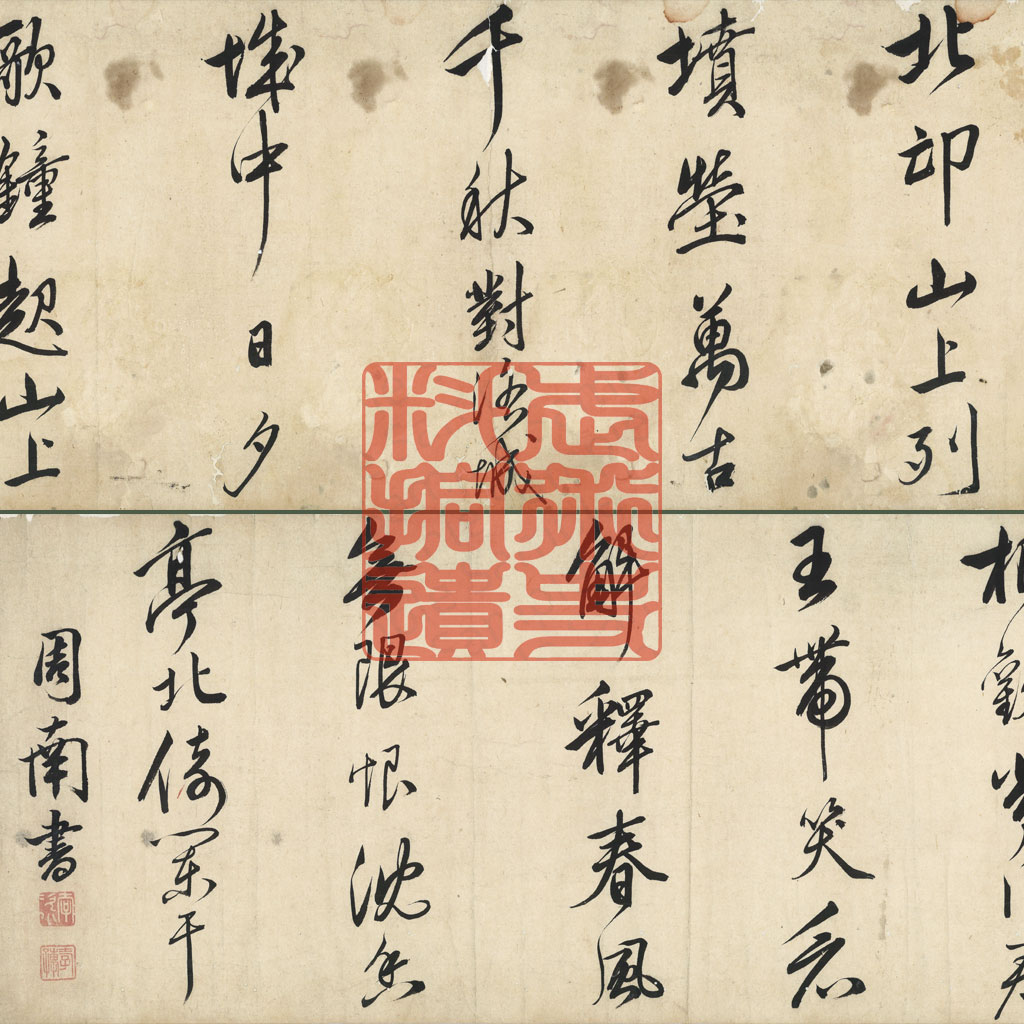

周南縣孝孺先生筆唐詩選卷 筆者藏

北邙山上列墳塋 萬古千秋對洛城

城中日夕歌鐘起 山上唯聞松栢聲

羽客笙歌此地違 離筵數處白雲飛

蓬萊闕下長相憶 桐柏山頭去不歸

巴陵一望洞庭秋 日見孤峰水上浮

聞道神仙不可接 心隨湖水共悠悠

葡萄美酒夜光杯 慾飮琵琶馬上催

醉臥沙場君莫笑 古來征戰幾人囘

雲想衣裝花想容 春風拂檻露華濃

若非群玉山頭見 會向瑤臺月下逢

一枝濃艷露凝香 雲雨巫山枉斷腸

借問漢宮誰得似 可憐飛燕倚新粧

名花傾國兩相歡 常得君王帶笑看

解釋春風無限恨 沈香亭北倚闌干

南郭服元喬先生尺牘:致周南老兄 筆者藏

甚哉弟之失敬長者也嚮者老兄西歸總領學政今且數年未有爲一書以修賀且起居弟匪人哉而去春脇生齎老兄書至倒履相見得悉起居亡何大夫阿川君之子蘭陵君再齎老兄書至逐定交繼見益悉起居而未報又學生吉子玉負笈東遊旦夕社業每語必及老兄則凡當奉候足下而後得悉知以慰焉者二千里不遠坐承其狀亦未嘗不若忝在比隣吉生云去歲有貴恙久乃愈豈其然乎聞之學館綱紀事體固大得無小勞乎唯是以余觀於今列國未聞復有禮樂俎豆之盛生徒縫掖之繁若

大邦者而老兄乃見選以大夫賢者祭酒堂上令諸博士俊秀在其邦者事之絃誦之間[得]以成其德焉豈不誠一大盛事哉努力昔嘗東方壇坫厠其末列若弟等亦皆與有光榮則每與

大邦諸君子語未嘗不爲之踊躍焉蘭陵君乃已得交亟聞其言矣說學敦詩書賢公子也世家從政宅日國望所歸可謂旣有其本也因又得見阿川君虛左之遇徒且赧然耳吉生室邇相得討論旣受起予之益不尠矣亦皆知足下爐錘之有效也若弟近狀沒沒爾去歲乃有更造草廬以至今春塵事自瘁不從翰墨靜好之事殆半年矣諒不登巢而琢蠡兮亦所不免已然不堪勞苦闕然不報坐是故爾失敬之由萬望長者有恕不備

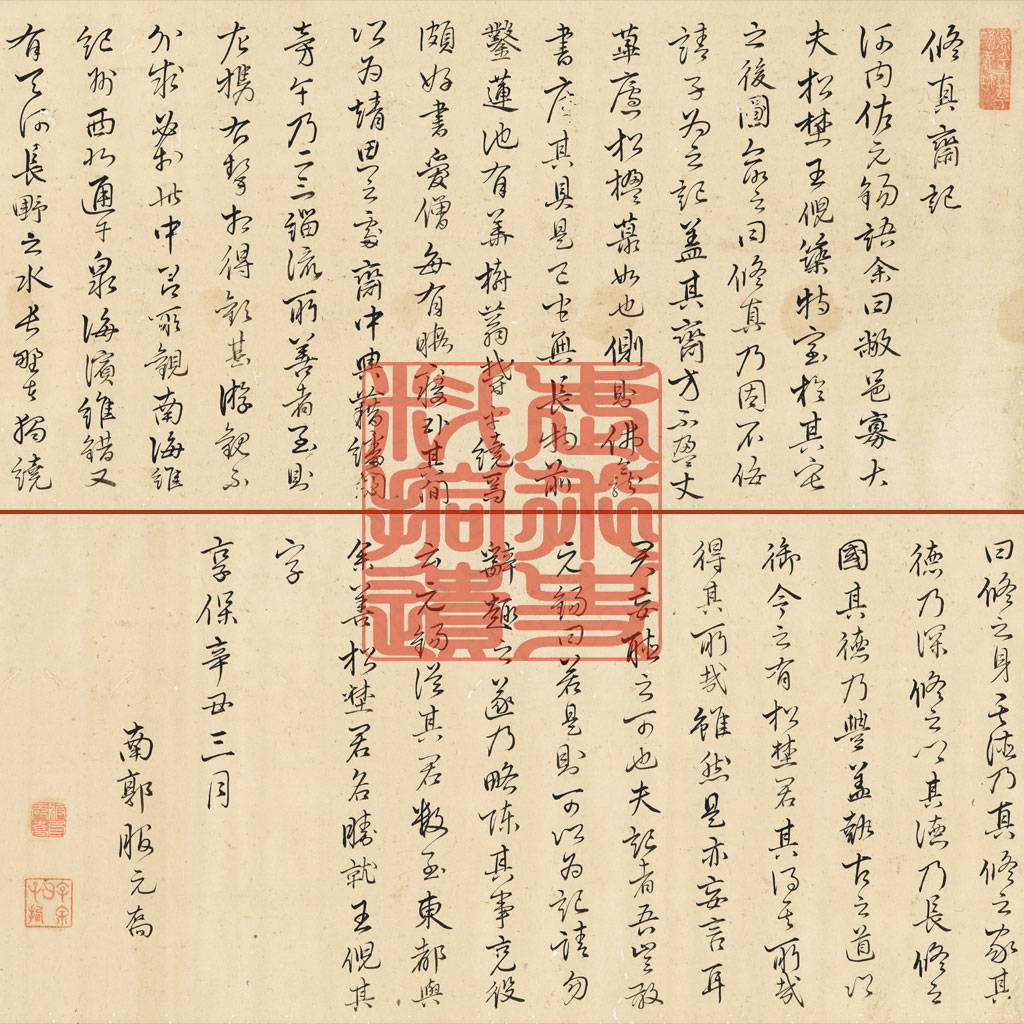

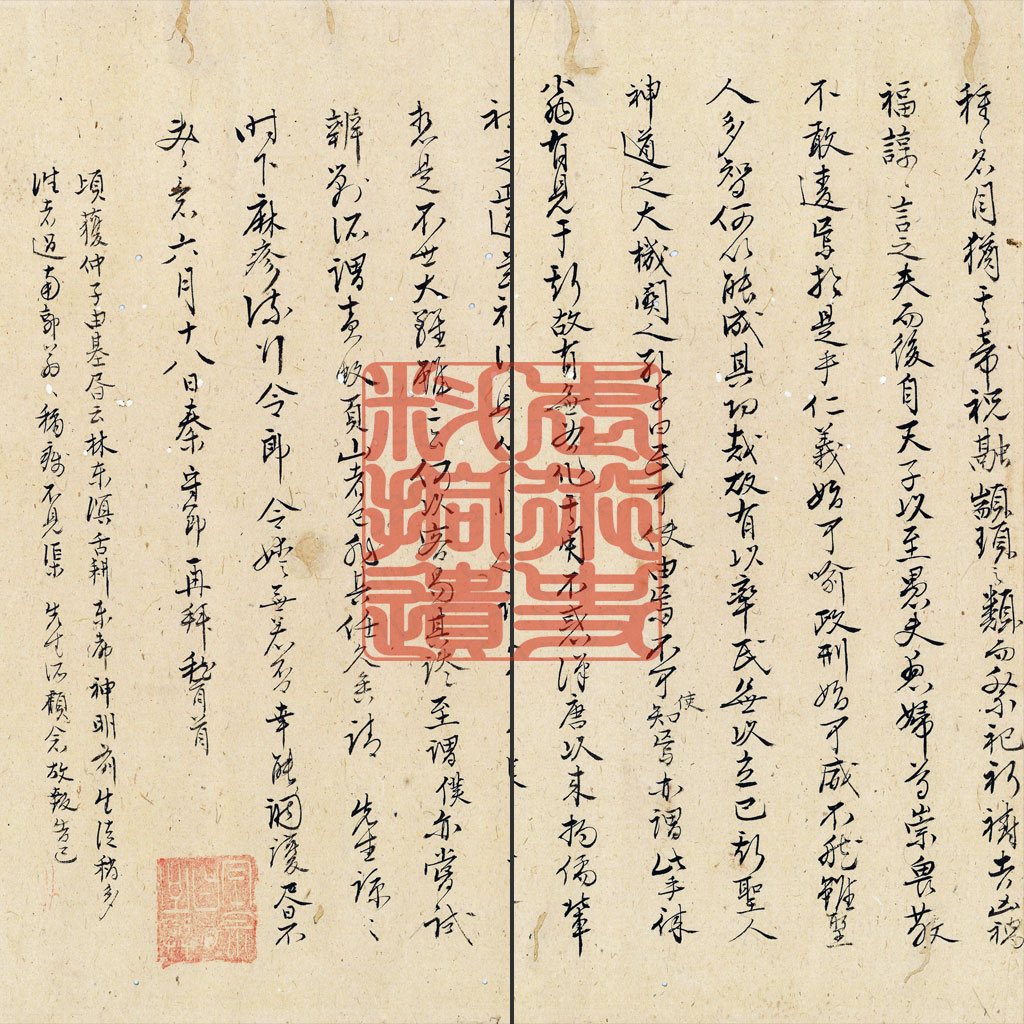

南郭服元喬先生筆修眞齋記卷 筆者藏

河內佐元錫語余曰敞邑寡大夫松埜王倪築特室於其宅之後圃命之曰修眞乃因不佞請子爲之記盖其齋方不盈丈蓽廬松楹慕如也側則佛龍龕書庫其具是已它無乍然長物前鑿蓮池有華樹蓊鬱乎繞焉頗好書愛僧每有暇寢臥其間以爲靖思之處齋中典籍繙閱旁午乃二三緇流所善者至則左攜右挈相得歡甚游觀不外求必於此中卽所觀南海維紀州西北通干泉海濱維錯又有天河長野之水長野者獨繞邑而近北流至大阪城其山則葛城金峯亦五畿之間一名嶽也乃隱天而出其南東東極目而北卽生駒當摩諸峯莫不盡獻奇我方內此其槪也王倪爲寡君治邑數年盖不下堂而使士民就閒燕忠信結於上下百姓賴焉數病謝不許猶日醫藥自扶以視事寡君亦特寵不埤益令省其思慮以故得多優遊齋中以自娛不佞盖特言其小小者耳願子爲我記之余余曰夫記者吾豈敢且夫越人之射隴西之游人於其所不知而失焉乃昧者膚受不能察無形於千里也不佞惡能任其事也唯是以余觀于松埜君賢哉可坐而想其猶庶幾無疾病與何以能樂也今夫得其君行其政醇醇乎無爲亦惟事上以之接下以之育成養覆日以引恬猶且謂與其有也寧無與其進也寧退夫然後不居其華强爲之容卽事事事其所無事反衍以寓諸庸也無益損乎其眞燕處超然有餘裕此其於從政也何不可哉乃邦之榮懷亦尙其君之慶大夫其可射思老子曰修之身其德乃眞修之家其德乃深修之鄕其德乃長修之國其德乃豐盖孰古之道以御今之有松楚君其得其所哉得其所哉雖然是亦妄言耳君妄聽之可也夫記者吾豈敢元錫曰若是則可以爲記請勿辭趣之遂乃略陳其事克役云元錫從其君數至東都與余善松埜君名勝就王倪其字

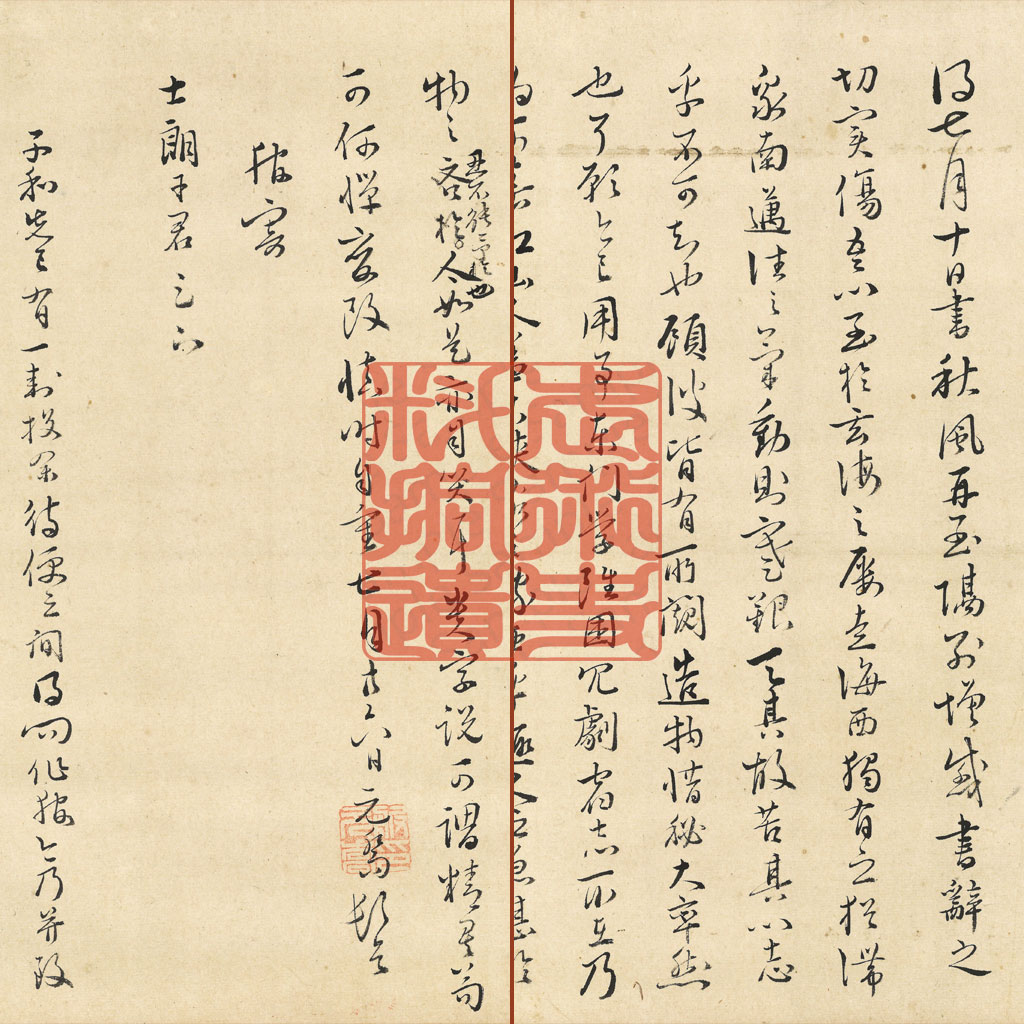

南郭服元喬先生尺牘:報于士朗君 筆者藏

得七月十日書.秋風再至.隔別增感.書辭之切.實傷吾心.至於玄海之屢走海西.獨有之猶滯泉南.邁往之氣.動則蹇艱.天其故苦其心志乎.不可知也.顧彼皆有所闚.造物惜祕大率然也.了願今已用事東門學.雖困冗劇宿志所在.乃爲可喜.江山人.盖古俠客之流亞乎.趣人之急.甚於救火.棲棲風塵.亦未可咎耳.東都諸子.仍舊子和時時繼見.不佞環堵.今且就安.然鶉居不定.即所容膝.大抵不能三二年.覆載之際.立錐微也.而造物之忍不能予於人也.如是亦自笑耳.貴字說可謂精矣.苟可何憚變改.愼時自重.

子和先已有一封.投余待便之間.得問作報.今乃幷致之實.春時答書云.

熊耳餘承裕先生尺牘:報圖南菅君 筆者藏

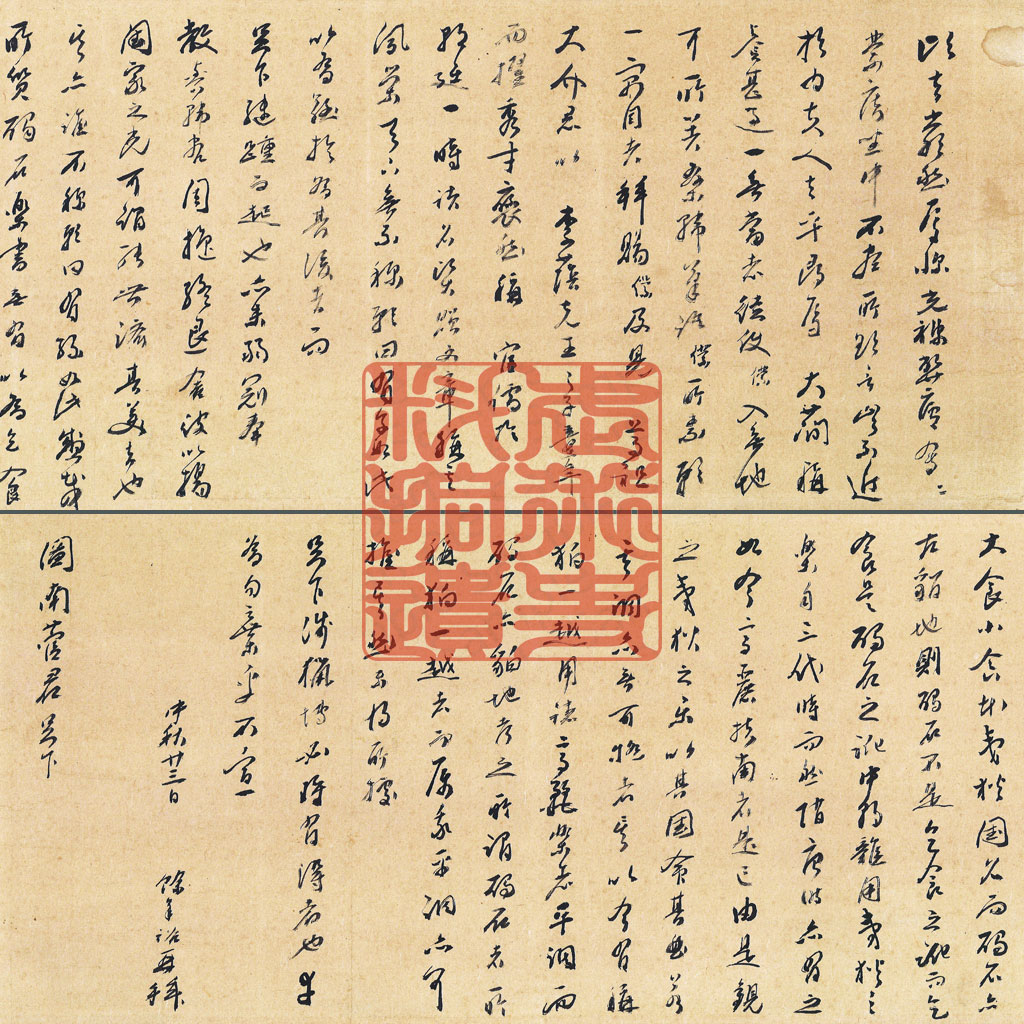

頃者厳然辱臨光祿弊廬會會業廣坐中不盡所慾言豈不近於爲失人者乎尋辱大簡稱譽甚過一無當者徒使僕入無地耳所著桑韓筆語僕所素願一寓目者拜賜僕及見尊祖大介君以李蔭先生之子童年而擢秀才襃然稱官儒於朝廷一時諸名賢贈文章稱其夙榮天下無不稱願曰有子如此以爲難於爲其後者而足下繼踵而起也亦未弱冠奉

敎與韓客周旋終退舍彼以揚

國家之光可謂能世濟其美者也其亦誰不稱願曰有紛如此盛哉所質碣石樂書無有以爲乞食之訛識莫以尙焉必大然者也但大食小食本夷狄國名而碣石亦古貊地則碣石不是乞食之訛而乞食是碣石之訛中朝雜用夷狄之樂自三代時而然陏唐時亦有之如今高麗扶南者是已由是觀之夷狄之樂以其國命其曲若其調亦無可疑者矣以今有稱狛一越用諸高麗樂者平調而碣石亦貊地考之所謂碣石者所稱狛一越者而屬我平調亦可推矣然未得所據足下涉猟博必將有得者也幸爲勿棄乎不宣

徳富猪一郎著『頼山陽』より

所謂る學問で、天下を風靡したのは徂徠である。徂徠の出現は、確かに日本の近世文敎の上に於ける劃時代的のものである。吾人は今茲に、徂徠學の要旨を語る者ではない。然し一言すれば、聖人の道は六經に在り、故に六經を讀まざれば、能く解るものではない。六經は文字章句によつて出來てゐる。故に文字章句の學を修めなければ、六經が解る筈がないと。其處で彼は修辭の學を以て聖人の道に達する階梯とした。山崎流などにては、それを記誦詞章の學して輕蔑し、學問は居敬窮理に在りとしたけれど、徂徠流では居敬窮理などは、畢竟禪坊主の受賣りであつて、聖人の道ではない、聖人の道は天下國家を治むるの道なりと云ふ見識からして、一世を指導した。それで是れまで聖人の道は、吾意を誠にし、行を正しくするに在りとしたものが、天下國家を治むるが學問であるとなつて、是れまで狹き部屋の中に詰め込まれた人間が、廣大無邊の天地に飛び出した如く、實に人の氣分を一新し來つた。

吾人は何故に徂徠學が、天下を席卷した乎と云ふ事に就て考へねばならぬ。彼の聖人の道は、全く功利主義に立脚して居るものであつて、彼の著眼は個々の人間でなく、天下國家と云ふ集團である。個々の人間は兎もあれ角もあれ、天下國家を平治して、凡ての者に幸福を與ふるが、聖人の道を行ふ所以であるとして居る。されば學問が殆ど治者階級に局限せられた當時に於て、それが驩迎せらるゝのは當然過ぎると云はねばならぬ。加之、是までの學者は、文學者は經學に疎く、經學者は文學に疎く、何れも片輪であつたが、徂徠に至つては、一方では修辭學の大家となり、詩でも文でも、支那の作者をして奔り且僵れしむるの腕前を持つて居り、其の根據を六經に置き、新たなる見解を以て之を說き出したから、天下無敵と云ふも亦怪しむに足らぬ。

人は徂徠の詩文は、何れも李王の風を慕ひ、古に摸擬したる文學であると云ふが、然し徂徠程立派な漢文を綴り得た者は、彼の前は固より、彼の後にも皆無と云はざる迄も、恐らくは鮮かつたのであらう。且つ學者と云へば、兎角實際に迂濶の者であるが、徂徠は何處を搜しても迂濶の迂の字さへ見出されない。彼は決して空想家でなく、又た机の上の政治家でもない。彼の當世の務に對する意見は、自ら德川幕府に奉仕し、將軍の懷刀となりたる白石などに比すれば、却て實際に適切だ。世の中では學問ある者は實務に疎く、實務に達する者は學問に疎くあるが、徂徠は二つながら兼備へて居た。のみならず新井白石などは、天下の要路に立ちつゝも、殊更に門戶を狹くして、野中の杉の一本立といふ姿であつたが、徂徠は恰も一本の榕樹が自ら森を成す如く、彼は其の門戶を開放し、苟くも其の後進にして寸善尺長ある者は、極力之を推挽し、之を世の中に紹介し、從つて其の門戶は自然に長大せられて來た。のみならず彼は、縱令己と異りたる立場に在る者でも、能く之を容れん事を努めた。彼の門人南郭、春臺、周南、東野、金華など云ふ人〃は云ふ迄もなく、例へば木下順庵の門人雨森芳洲の如き、肥後の朱子學者藪震庵の如き、必ずしも彼の經學の意見に隨喜せざる者迄も、槪ね之を容れた。水戶の安積澹泊などとも亦交はつた。要するに徂徠學の天下を風靡したのは、徂徠目身が經學に長じ、文章に長じ、氣魄があり、才略があり、且つ殊に親分肌の襟度がある許りでなく、更に彼の學問が時に相應し、而して彼の立場が、極めて其の學問を宣傳するに、都合好かつた爲めと云はねばなるまい。4

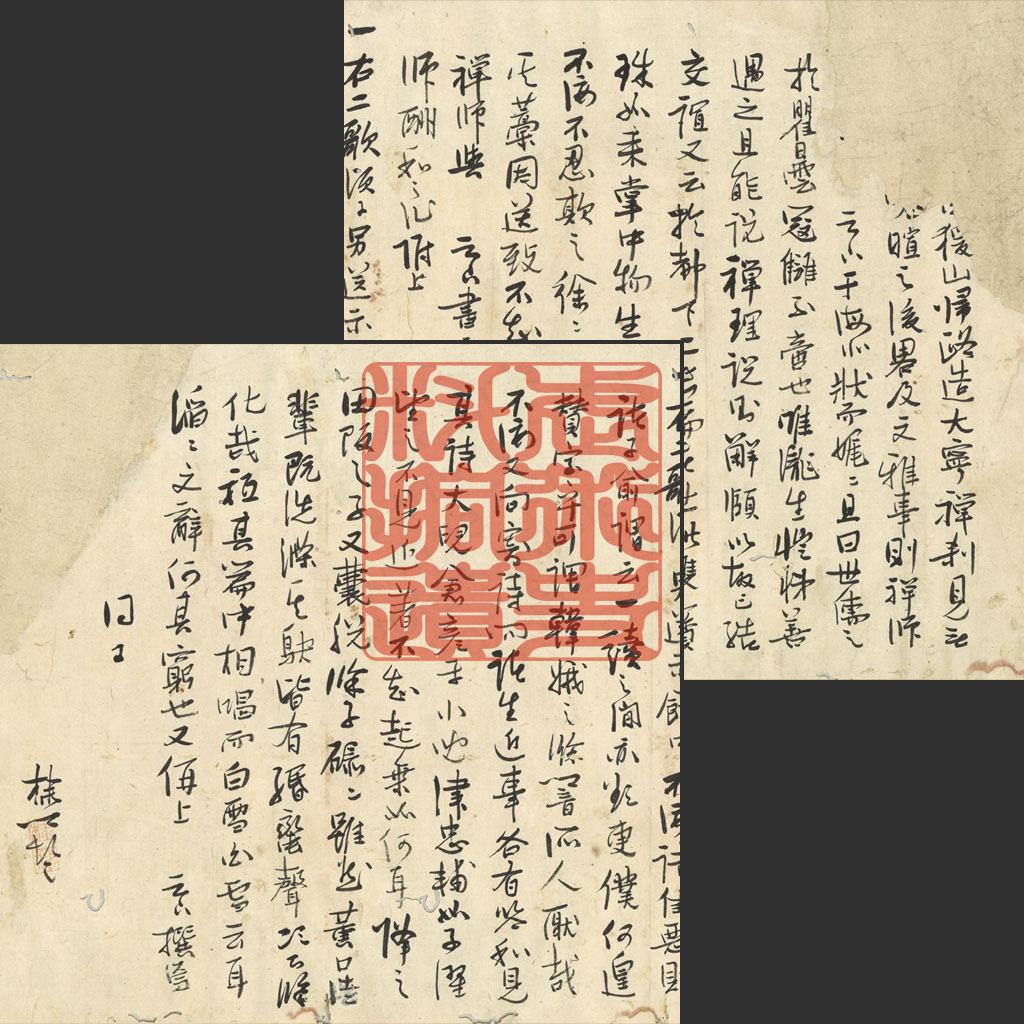

東郊滕棣卿先生尺牘:上某 筆者藏

□□□猨山歸路造大寧禪刹見無□□□喧之後略及文雅事則禪師□□足下于海北狀而娓娓且曰世儒之於瞿曇冦讎不啻也唯瀧生愷悌善遇之且能說禪理說則觧頤以故已結交誼又云於都下二長篇者出此雙寶珠如來掌中物生言之意者子之所述乎不佞不忍欺之徐徐承領則輒需之已公其藁因送致不知此僧見了爲何如向來禪師與足下書言及此事善致意禪師酣和之作附上

一右二歌頃于別送示館中不佞詰佳惡則諸子兪謂云一讀之間亦慾更僕何遑贊字乎可謂韓蛾之臨響所人厭哉不佞又向寄詩問諸生近事各有監和見其詩大兒倉彥平小兒津忠輔如子濯望之不見近著不知起乘如何耳降之田阪之子又囊脫餘子碌碌雖然黃口徒輩旣洗滌其鴃皆有緡蠻聲次公餘化哉祇其篇中相唱而白雪白雪云耳滔滔文辭何其窮也又倂上足下撰焉

鹿門倉實廉先生七絕稿 筆者藏

崎陽古士興投我以古意屬者聊賦七絕詠之匪報也永以爲好也

才氣翩翩古意吟 關西來往白雲潯

後世可畏老失樂 好何徂徠門下尋

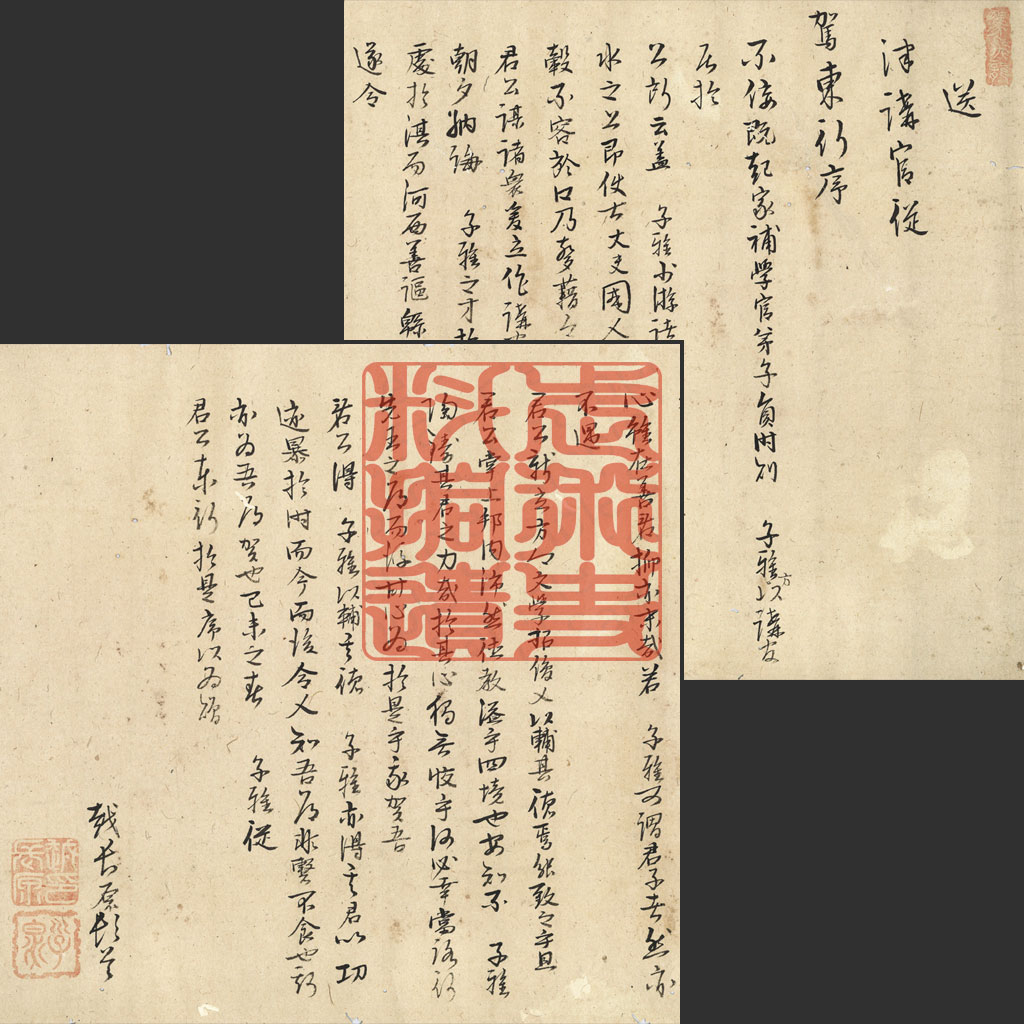

雲門曾有原先生筆送津講官從駕東行序 筆者藏

送津講官從駕東行序

不佞旣起家補學官弟子負時則子雅方以講官居於

公所云盖子雅少游諸生間莫不厚遇也而講學萩水之上卽使士大夫國人有所矜式諸儒生相興推轂不容於口乃聲籍今乎邦內

君公謀諸衆爰立作講官置諸其左右於是諄諄然朝夕納誨子雅之才於善君乎何有昔者王豹處於淇而河西善謳緜駒處於高唐而齊右善歌逐令

君公曰旨哉泰乃言惟服乃不良于言予岡聞于行困人曰賢哉

君公左右微子雅斯焉所祈雖不能當路行先王之道而可謂以先王之道陶鑄其君者非耶語曰惟后非賢不乂惟賢非后不食賢者不生則已生必莫不砥節修德慾啟沃以輔其君亡論進取之士俛仰君之顏巧言以說之亦猶以水投石且夫結髮游學數十年身不得逐毘弟不衣食賓客不內門其阨日久矣逐名湮滅而不稱焉孟子之游事齊梁也二

君亦以爲迂闊而不果所言乃不能免於素餐之譏何敢陶鑄其君雖騏驥誠莫之能善御悲天風雲之會固已難誰昔而然何以重子雅講論以見采於其君且令人稱輔君德之功乎夫君子之導人也擧一隅以者之使其自反三隅是以非自外鑠也非襲而取也其德油然生於內孰能禦之若乃不明君子之道雄弁如懸河猶以爲無益韓非之死說難也不亦宜乎其心雖在善君抑亦末哉若子雅可謂君子者然亦不遇

君公新立方鄕文學招俊乂以輔其德焉能致之乎且

君公掌上邦內沛然德敎溢乎四境也安知不子雅陶鑄其君之力哉於其心獨無恔乎何必幸當路行先王之道而後甘心爲於是乎我駕吾

君公得子雅以輔其德子雅亦得其君以功迹暴於時而今而後令人智吾道非毄不食也斯亦爲吾道駕也己未之春子雅從

君公東行於是序以爲贈

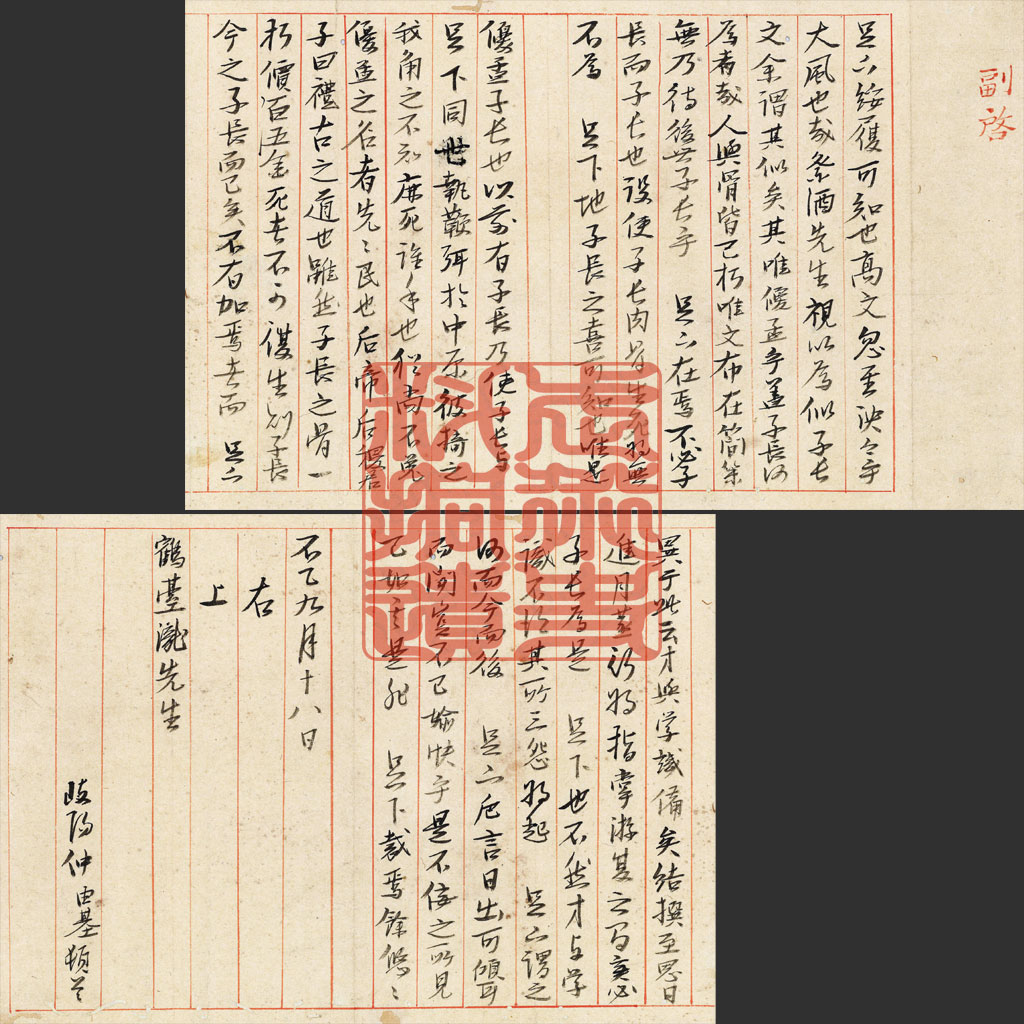

岐陽仲由基先生尺牘:上鶴臺瀧先生 筆者藏

足下綏履可知也高文忽至泱泱乎大風也哉祭酒先生視以爲似子長文余謂其似矣其唯優孟乎盖子長何爲者哉人與骨皆已朽唯文布在簡策無乃待後世子長乎足下在焉不必子長而子長也設使子長肉骨生死將無不爲足下地子長之喜可知也唯是優孟子長也以前有子長乃使子長與足下同世執鞭弭於中原彼掎之我角之不知鹿死誰手也猶尙不免優孟之名者先先民也后帝后稷君子曰禮古之道也雖然子長之骨一朽價百五金死去不可復生則子長今之子長而已矣不有加焉去而足下異于此云才與學識備矣結撰至思日進月蒸行將指掌游夏之間實必子長爲是足下也不然才與學識不得其所三怨將起足下謂之何而今而後足下巵言日出可傾耳而聞豈不已愉快乎是不佞裁焉餘悠悠不乙

嵩山秦守節先生尺牘:上鶴臺瀧先生 筆者藏

種種名目猶其希祝融顓頊之類而祭祀祈禱吉兇禍福諄諄言之夫而後自天子以至愚夫愚婦尊崇畏敬不敢違焉於是乎仁義始可喩政刑始不成不然雖聖人多智何以能成其功哉故有以率民無以立已斯聖人神道之大機關也孔子曰民可使由焉不可使知焉亦謂此手徠翁有見于斯故有無各作其用不惑漢唐以來拘儒輩死定理是此策所以妙天地而大功世敎邪是僕所以據高誨窺此策也伏惟先生學極千古智超八紘有乃不肖如僕者呫呫多言所謂釋迦面前之說法哉雖然人皆有惑不問何解故孔門諸子以惑被抑或被哂其問遂不罷則是古之弟子所以事其師也僕雖無似私從事於斯伏冀先生指摘僕言如何畔道如何戾理重敎誨鬼神之正道茲祈所賜策問一通諭先已示周南南郭二公想是不世大難雖二公何以容易其談至謂僕亦嘗試辨對所謂責蚊夏山者已非其任久矣請先生諒之時下麻疹流行令郞令嬡無若否幸能調護書不盡意

頃獲仲子基書云林東溟舌耕東都神明前生徒稍多往者過南郭翁翁稱病不見渠先生所顧念故報吿已

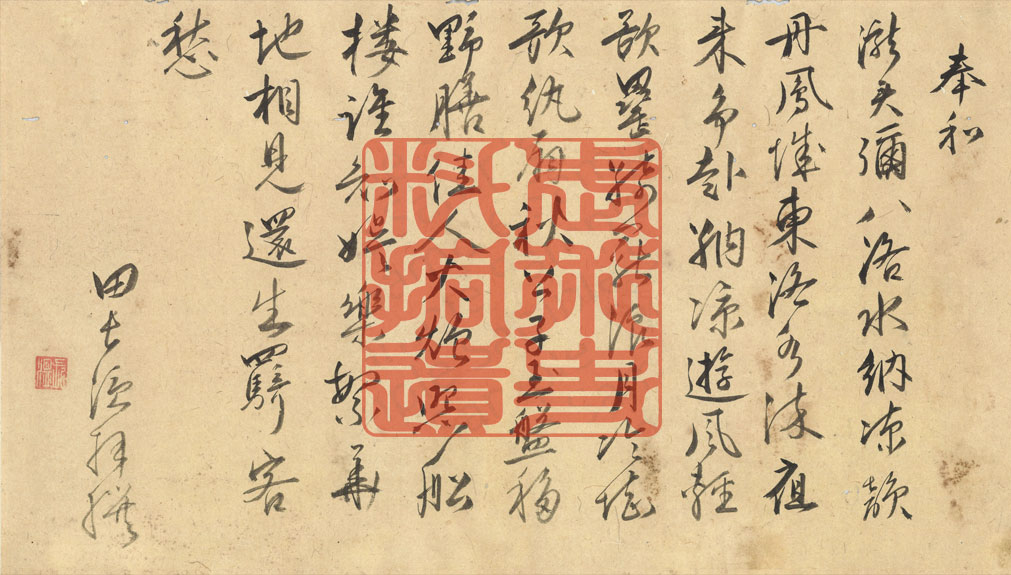

霸山田長溫先生筆奉和瀧彌八洛水納涼歌 筆者藏

丹鳳城東洛水流 夜來爭赴納涼遊

風輕慾疊綺羅浪 月冷堪歌紈扇秋

公子玉盤移野膳 佳人火炊照舩樓

誰知娛樂繁華地 相見還生羇客愁